Astor

Revista Número 4

Por Daniel Escolar

Sí, sí, ya sé, es evidente, un lugar común, lo que cualquiera hubiera esperado en mis circunstancias, la razón de ser de vivir en un departamento con fantasmas célebres: el piano en el mismo lugar que el de él, los discos en donde él guardaba sus discos, mis partituras en el mueble de sus partituras, el living donde Borges y su mamá escucharon a Dedé cantar la música que él había compuesto sobre milongas del propio Borges para el disco “El tango” que iban a hacer juntos, mi estudio en donde estaba su dormitorio (con las dos ventanas en esquina que parecen flotar sobre Balvanera, todo vidrio y precipicio, me lo imagino acostado en la cama de frente a la ciudad que en esa época debía ser mucho más baja, el sol de la mañana en los ojos, la luna entre los edificios que eran otros porque los que yo veo vinieron mucho después), este cuarto en el que puse mis libros y el escritorio que era de mi viejo, el mismo escritorio en el que ahora estoy escribiendo. Y entonces, después de un año y medio de vivir en la que fue su casa y ahora definitivamente es la mía, él va y se me aparece como si tal cosa. Y no es que yo lo estuviera esperando, insisto, ese hubiera sido el lugar común de los lugares comunes, el sumun de la obviedad, el tipo se apareció sin que nadie lo esperara, se apareció porque quiso.

Aunque, si tengo que ser cien por cien sincero, tal vez al principio, recién mudado, sí lo esperé un poquito; especialmente cuando me sentaba las primeras veces al piano y más cuando por fin me animé a tocar alguna de sus obras. En esos días primeros todo era nuevo para mí, el departamento estaba un poco invadido y ajeno como están siempre las casas nuevas; estaban las historias que me habían contado los anteriores dueños, el documental sobre su vida que acababan de estrenar en el Gaumont, la placa conmemorativa fileteada en la puerta del edificio y, sobre todo, la historia que me había contado Flor, mi querida amiga Flor: su padre, el poeta Horacio Salas, cuando se enteró de que yo me había comprado este departamento le había preguntado: ¿cuál? ¿el que flotaba sobre la ciudad? Y después había dicho: ¿sabés lo que me dijo él sobre ese departamento cuando se fue de ahí?: que “ojalá que no se lo quede ningún pelotudo”, eso había dicho, y Flor se reía como Patán, que es como se ríe ella. Todas esas cosas rondaban por mi cabeza esos primeros días, y también otras más viejas que sería difícil enumerar porque son muchas y están mezcladas en mi memoria; elijo algunas al azar para que conste de lo que hablo, lo que hay allí: yo lo escuché a él tocar por primera vez en La Mar en Coche de Villa Gesell un verano que puede haber sido el del setenta o el del setenta y uno, recuerdo las luces del escenario, el violín a la derecha, él en el centro de pie con el bandoneón sobre la pierna levantada apoyada en un cajón, los parlantes a los costados, el volumen de la música, decía mi mamá, y eso no lo recuerdo, tal vez porque era un chico de no más de ocho años, que yo no había parado de llorar durante todo el concierto; en el invierno de 1978, cuando ya era un adolescente que estudiaba piano y soñaba con tocar un día todas las sonatas de Beethoven en algún teatro importante del mundo, durante un acto en el patio del colegio, de mi querido colegio Nacional de Vicente López, el mismo del que dos años antes se habían llevado a Eduardo, Leonora, María, Pablo y tantos otros chicos más, un acto en el que se homenajeaba a San Martín a la vez que se inauguraba la biblioteca que durante tanto tiempo habíamos visto construir, con todos los chicos formados a punto de congelación, los profesores y preceptores vigilando desde la galería y la importantísima visita de una banda militar completa con trompetas, trombones, tubas y varios oficiales y autoridades del ejército incluídos, y contraviniendo una orden expresa de la nueva rectora del colegio, esposa también de un importante militar retirado, mi amigo Leo con su clarinete y yo en el piano destartalado en el que siempre tocaba la profesora de música, hicimos una urgente y desesperada versión de Libertango en lo que probablemente fue el mayor grito de libertad que daríamos en toda nuestra vida; y también, unos meses después, en ese mismo patio, durante otro acto escolar, con ese perfume que tenía el aire del colegio cuando llegaba la primavera, en el mismo piano destartalado de la profesora de música, toqué una versión de Adiós Nonino muy larga y llena de firuletes con la secreta esperanza de que cierta chica de rulos negros muy parecida a Sonia Braga se diera vuelta al escucharla y me mirara de una buena vez. Cosas así. Pero ahora, cuando todo eso ya había pasado y el departamento se había vuelto mío, y muchas de esas voces se habían apagado o se habían vuelto a apagar, la verdad más verdadera, es que yo ya no lo esperaba.

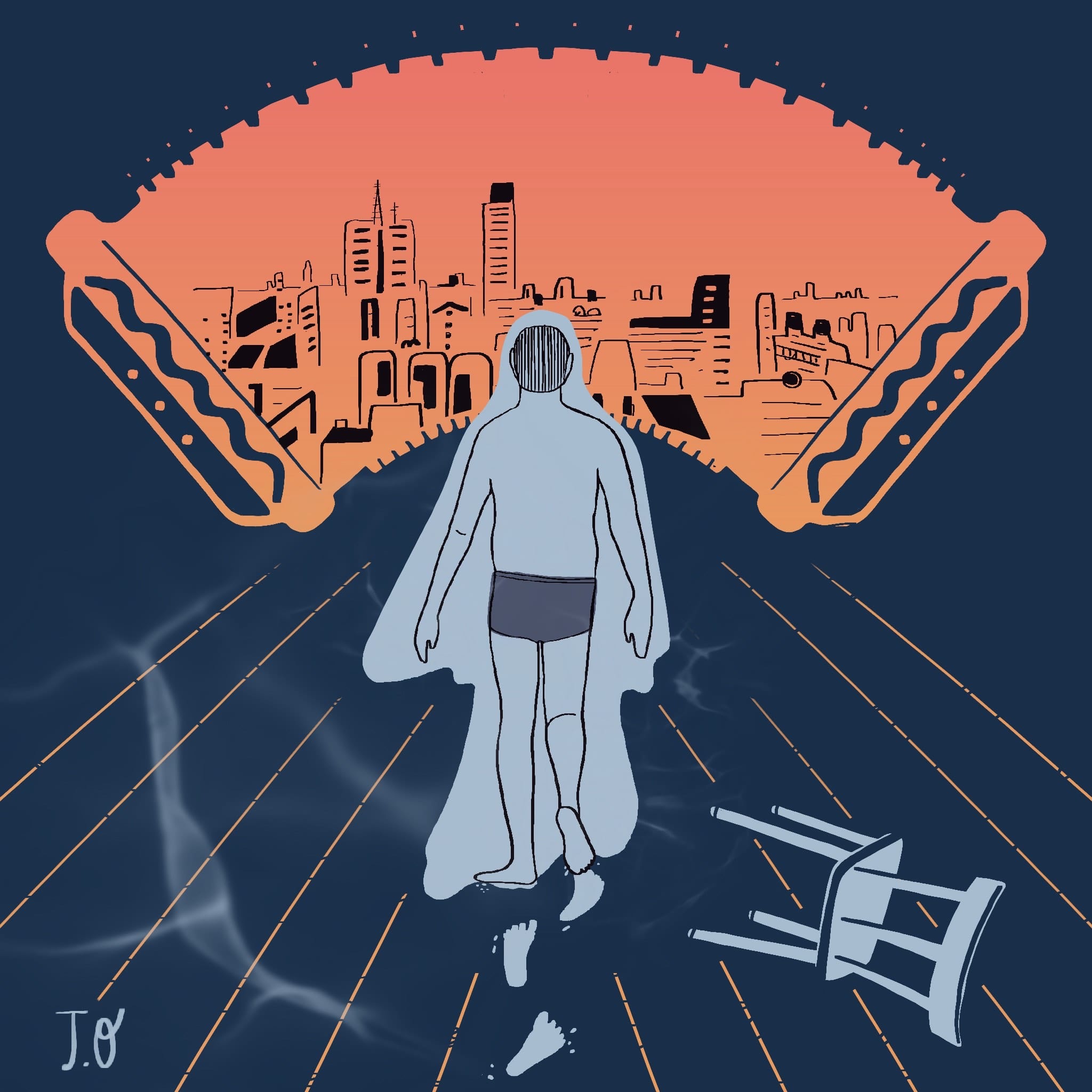

La primera vez que apareció fue en el baño, yo abrí la puerta y él salía de la bañadera. Fue bastante embarazoso. Se pasó las manos por la cabeza y la cara como sacándose lo más grueso del agua, agarró una toalla y se fue por el pasillo manchando el parquet con los pies mojados. La siguiente vez fue en la cocina, él estaba en bata y lavaba los platos, tenía la canilla abierta al máximo y el agua salpicaba fuera de la pileta, cuando terminó de lavar, apagó la luz y, lo mismo que la vez anterior, se fue hacia el living dejando el piso mojado. La tercera vez se me apareció en el living, estaba sentado en el piso arreglando una silla, la tenía con las patas para arriba y le ajustaba un tornillo con un destornillador de mango acaramelado como el que había en la casa de mis padres, estaba en calzoncillos y transpiraba como si hiciera muchísimo calor, estuvo un buen rato trabajando duro y cuando le pareció que el tornillo estaba bien apretado se levantó de un salto y se fue llevándose la silla hacia los dormitorios, la huella de sus pies húmedos en el parquet quedó brillando unos instantes cuando él ya había desaparecido. Después de ese día ya no volvió a aparecer. Es una lástima que no hayamos hablado, no me pareció prudente, él estaba muy en la suya y yo no quería comportarme como un loco de esos que hablan con fantasmas. Me hubiera gustado preguntarle unas cuantas cosas: si era verdad que compuso Verano Porteño en el dormitorio de mi hijo Fran, en qué parte del living se había sentado Borges en aquel encuentro y cómo había hecho doña Leonor con sus casi 90 años para subir las escaleras que llevan a este último piso que está tan arriba que ni los ascensores llegan, si era verdad que él llamaba a esta casa “Mi castillo en el aire”, si no extraña el paisaje de sus ventanales, si se sentaba a tocar el piano con toda la ciudad de fondo como hago yo, si me perdona por tocar sus obras así como las toco, si me escucha cuando estudio, si me mira cuando escribo, cuando me preparo la comida, cuando me quedo mirando por las ventanas, cuando se hace tarde en la noche y me tapo con la almohada para estar tranquilo, para poder dormir, para no ponerme a llorar como aquel día que me llevaron a escucharlo por primera vez en La Mar en coche.

Hace dos semanas que no lo veo. Desapareció justo antes de que se abrieran los restaurantes en las veredas y la gente saliera a correr por las noches, antes de volver a cortarnos el pelo y de que las calles se llenaran de autos y los semáforos de gente lista para cruzar por las sendas peatonales, justo antes de que en el país llegáramos a los quince mil contagios y cuatrocientos muertos por día. Justo antes de que todo empezara a volver a la normalidad otra vez.