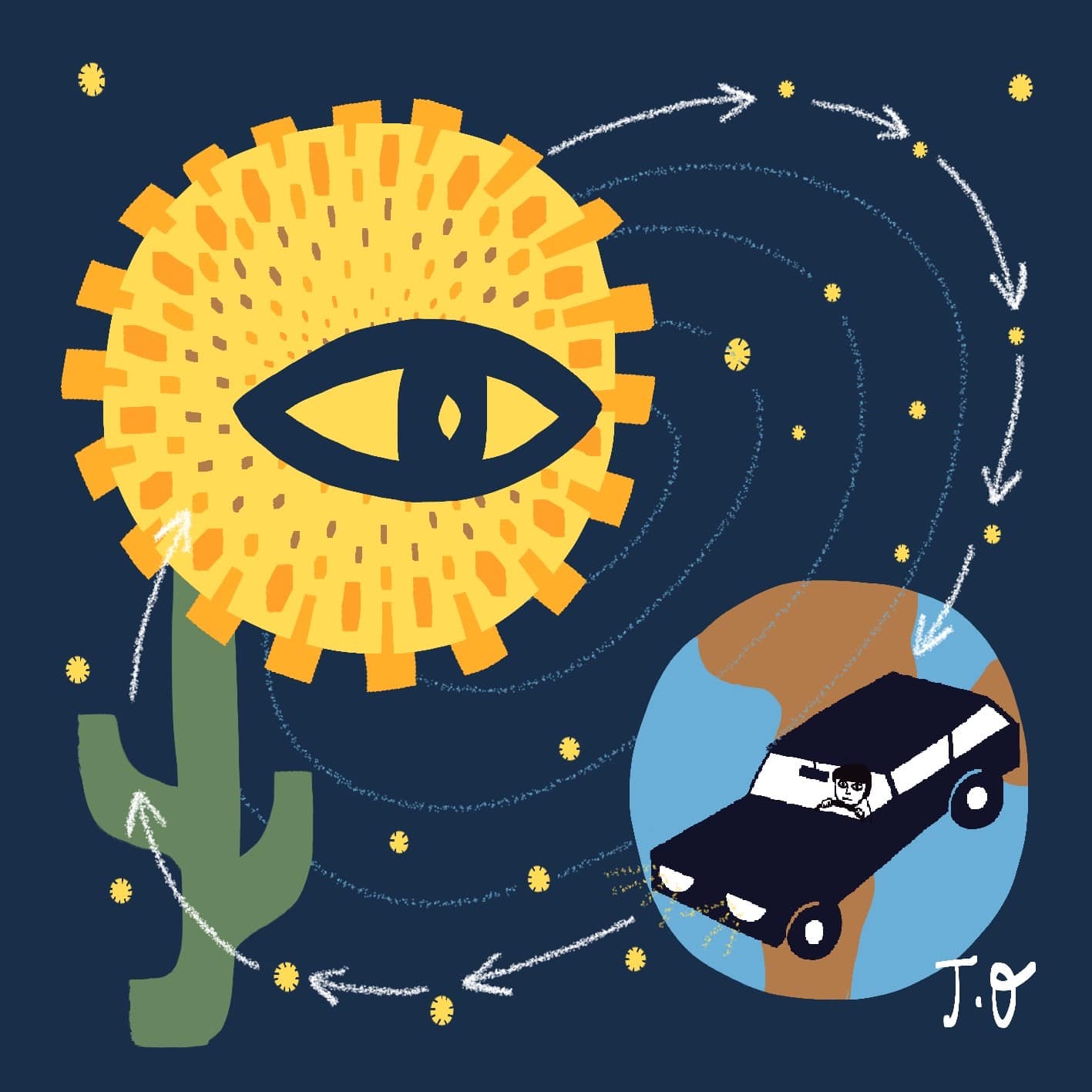

De la peor calaña

Revista Número 6

Por Ulises Martino

Mi madre cumple años en enero. Es un problema. Yo, en enero, estoy de vacaciones. Tengo la suerte.

Desde hace mucho, que solo acudo a sus cumples que terminan en cero.

¿Seré un mal hijo?

A los veinte me iba a Brasil. Ahora, a los cincuenta, a Mar del Sur, en familia. A los treinta me iba a Brasil también. Y a los cuarenta a la Ruta 40 (nunca había pensado en la paradoja). Tal vez a los sesenta me vaya a la Ruta 60, si existe, o me tome el sesenta.

Este mes mi madre cumple ochenta. Es decir, me toca. Y falta muy poco tiempo. Unos días. Ella me lo recordó antes de irme.

—Este año cumplo ochenta. ¿Vas a venir?

—Sí, por supuesto.

Teniendo en cuenta la estadística, en los últimos treinta años solo estuve en tres cumples de mi madre. Aunque hasta mis veinte, creo que estuve en todos. Es decir, estuve en veintitrés de setenta y nueve posibles. La estadística parece pobre, muy pobre.

¿Eso me hace un hijo, incluso, peor?

En principio, demasiados números. Odio las matemáticas pero voy a los números. Como odio la psicología pero me gustan las interpretaciones.

Odio, luego existo.

Eso sí, nunca dejé de llamarla. Una vez desde México, otra de Guatemala y varias veces desde pueblos bien inhóspitos de Brasil, llenos de dengue. ¿Me redimirá en algo esa actitud? ¿O me hará un hijo de la peor calaña?

En cuanto al de ochenta, aún me pregunto si iré. Hago el viaje en mi imaginación, una y otra vez. Casi nunca llego.

Salgo el mismo día dieciséis, bien temprano, para llegar a la cena, que es con ella y otra parentela. La ruta me molesta. Ni bien arranco, el viaje es interminable. Si pienso en la vuelta, me da escozor. Paro en Miramar a tomar un café y darme ánimos. Después, paro en Mar del Plata. En el local de Havanna, más precisamente, porque frente al local famoso, comprendo que voy sin regalo. Además, el recuerdo. Jamás mi padre se iba de Mar del Plata sin pasar y munirse de unas cajas de alfajores, para su madre y una para nosotros. Los blancos se los comía mi madre. ¿Le gustaban? ¿O era para que nosotros comiéramos de chocolate?

Saliendo de Havanna tengo una revelación. En vez de seguir por la Ruta 2, la cual ya sé, me produce un tedio fenomenal, puedo tomar por la 226. Por Batán. Y llegar vía Balcarce. Una ruta desconocida para mí.

Pregunto a la salida de la casa de alfajores y un tipo conocedor me indica a la perfección por donde encontrar aquel , el nuevo camino.

Esa ruta es hermosa. Descuidada pero linda, bien florida, solitaria, un campo amarillo de girasoles, debe ser época. Algunos pueblos aislados. Manejo y fumo contento, escuchando Oscar Alemán, repasando cuestiones de la vida.

Brasil a los veinte, a los treinta, Ruta 40 a los cuarenta y cómo fue que llegué a los cincuenta.

¿Por qué la vida es tan linda y tan mierda a la vez? Un tren que pasa por lindas estaciones pero no se detiene. Tarde o temprano, te desesperás. Queda menos, mucho menos, nada. Y eso resulta demoledor. No poder detener el tiempo un segundo.

Pero lo que sí puedo, es detener el auto en la banquina y fumar un cigarrillo mirando hacia el campo. Es lo más parecido que encuentro a detener el tiempo.

Sigo manejando, me quedan todavía 400 kilómetros, porque me desvié y agarré un camino más lindo pero más largo. Atravieso Balcarce, llena de carteles de Fangio. Es la actividad principal de Balcarce. Que nadie se escabulla sin asociarla al piloto. Así parece que resuelven una crisis de identidad. Eso también resulta demoledor. El resto del mundo no piensa en Fangio. El resto del mundo tal vez se angustie por otros motivos.

Tomo la ruta que va con destino a Gral. Vidal. Lo mismo de linda. Y la misma pila de pensamientos que escarban en mi memoria.

¿Seré un mal hijo? ¿Me importa? También soy padre. ¿Qué seré más? ¿Por qué hay un hombre desesperado manejando en la ruta? ¿Cómo puedo habitar esta soledad?

¿Es la pregunta que debo hacerme?

Hay más preguntas que debo hacerme. Pero a los cincuenta hay menos tiempo para las preguntas.

De pronto, un caminito se bifurca hacia la derecha, hacia el campo amarillo, por el que decido meterme. Atravieso una tranquera. Hago caso omiso al cartel que dice “Propiedad Privada”. Avanzo. Camino de tierra, girasoles a ambos lados. Diez o quince cuadras y ya estoy en el medio de la nada, cada vez más adentro.

Mi auto y yo.

Apago el motor. Me bajo en el silencio. Enciendo otro cigarrillo (llevo tres atados, compruebo que sigan allí) y fumo mirando hacia la inmensidad del campo.

Mi madre con sus ochenta. Mi mujer y mis dos hijos en Mar del Sur. Yo, en algún lugar difuso de la sala de espera del universo.

El amarillo es imponente. Salto el alambre por un costado y avanzo entre los girasoles. Deben ser millones. Con sus cabezas erguidas y el torso arrogante. No queda claro si me caigo, o me dejo caer por mis propios miedos. Y me dejo estar. Espalda con la tierra. Ahora el mundo es completamente celeste. La ruta un lejano recuerdo. El cumple de mi madre flotando en algún lugar de mi mente.

—Perdoname, mamá –pienso, o digo, bajito.

—Te quiero, si pudieras verme.

Me despierto. No tengo más preguntas. No me siento especialmente infeliz ni contento. Y me quedo en el campo, un buen rato, caminando entre los girasoles.