Una breve paternidad

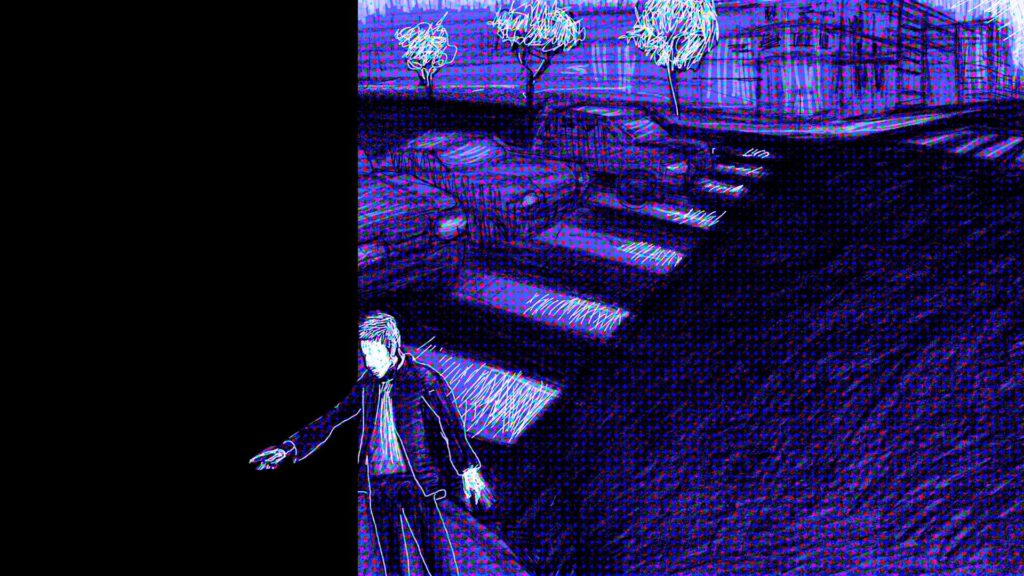

Por las blancas, señor, por las blancas que el resto pulveriza, dice el chico y da un saltito más largo que los otros. Y aunque no termines, nunca, de acostumbrarte a que te digan así, a que te digan señor, esta vez te parece bien. Si el que lo dice es un nene. Te desconcierta, sí, un poco, el pelo engominado, tirante, peinado para atrás como los viejos cantores de tango. Igual, sabés, no puede tener más de seis años. Siete a lo sumo. Por algo le diste la mano cuando llegabas a la esquina. Podrías haberle preguntado dónde estaba la mamá, o dónde el papá pero no quisiste que se sintiera triste, que se pusiera mal si no tenía una cosa, o la otra. Muriel siempre te dice que tenés que pensar más en el resto de las personas, que no podés pensar sólo en vos. Por eso te ofreciste, con una sonrisa, con cara de persona que sabe lo que hace. ¿Querés cruzar? Y se ve que sí. Se ve que quería porque no dudó. Rápido se agarró con esa manito que te pareció demasiado dura, demasiado transpirada y demasiado fría también. Sin demorar nada, casi sin prestar atención a las luces de los semáforos que por casualidad en ese momento cambiaban de color para darles el paso, te dijo vamos, señor, y te tironeó hacia adelante y dio el primer salto hacia la avenida Pellegrini. Avenida que, a esa hora, vos lo sabés bien, hierve, resplandece de automóviles.

Y lo de ir por las rayas blancas se lo toma en serio.

Demasiado, quizás. Tiene una preparación cada salto; se agazapa, entrecierra un ojo, mueve la nariz en círculos. Calcula. Se toma tan en serio lo que hace que hasta casi te trata mal cuando, un poco torpe, das el primer paso para bajar del cordón. Te habla firme, rápido, mirándote a los ojos, y pensás que el tono sería el indicado si estuvieran a punto de cruzar un río con cocodrilos: Le dije por las blancas, señor, si no puede volvamos, no quiero ser responsable de lo que le pase. Qué diría Muriel si te viera hablando con ése chico de mirada reconcentrada. Qué diría ella que te echa en cara que nunca hablás en serio, que no te comprometés con las cosas que hacés, que no endurecés la voz para decir lo que hay que decir. Y quizás se te escapa que no abriste la boca, que el que habló fue el chico y no vos, no importa, igual tomás como propia cierta autoridad de la frase que queda en el aire y pensás, repetís lo que pensás en verdad: ¿Qué diría Muriel? Y el chico pestañea, lento, apretando mucho los ojos cuando los cierra, abriéndolos todo lo que puede cuando los abre. Tuerce la boca antes de decirte: ¿Señor? Sentís el ronroneo ansioso de los motores a la espera del verde, el sol que te pica en el cuello. Mirás al nene. Por un segundo te parece increíble el parecido con Gardel. Lo serio que es, el brillo blanco de la piel, el pelo tenso. Todavía no llegan a la mitad de la avenida y al semáforo no le debe de quedar mucho. No se pueden demorar. Y como no querés contrariarlo, después de todo se lo ve decidido, le tocás la cabeza al chico, dos veces, despacio para no despeinarlo. Sonreís mientras acomodás el pie prolijamente sobre una de las bandas blancas. ¿Así está bien? Y se ve que sí porque el chico asiente. Se toma un segundo para agarrarte del hombro, con algo que se acerca al cariño, la solidaridad o la esperanza te dice: Lo voy a hacer llegar al otro lado, señor, vivo, sin que se le separen los átomos. Ahí sonreís. Contenés las ganas de apretarle la naricita. Y si bien no tenés hijos, en ese momento, cruzando avenida Pellegrini, pensás, vos pensás que podrías ser un buen padre. ¿Por qué no? Vos, podrías ser, un buen padre. Eso. Qué tanto opina Muriel. Cada vez que lo hablan se mantiene en lo mismo: no estás listo. Y punto. Que tener un hijo no es tener un perro, no podés tirarlo en la ruta si te aburrís, ni dejarlo solo cuando te vas de vacaciones. Qué sabe Muriel. Y es mientras apretás esa manito fría y dura que pensás, te iluminás en el fondo, por ahí es Muriel. Claro. Por ahí no sos vos. Seguro que es Muriel la que no está lista. Es ella la que no quiere resignar los últimos cartuchos que le quedan, poder irse de vacaciones cuando quiera, fumar, comer a cualquier hora, clavarse un piercing en el ombligo si le vienen ganas. Pero vos sí estás listo, pensás, y prestás más atención en el paso que vas dando, apoyás la punta del pie en la banda blanca, te prestás, firme, como apoyo para cada salto felino que el chico da. Vos, podrías, ser, un padre. Ya estás listo. Y Muriel tiene que aceptarlo, la prueba está en la confianza, plena, que te regala el pequeño cantor de tangos que llevas a los saltos. Lo llevás seguro, de la mano, por toda la avenida que es bien peligrosa, lo sabés, si los autos ya están arrancando cuando la luz recién se pone en amarillo. Y es ese fogonazo, repentino, la posibilidad palpable y tersa, la paternidad en sí, lo que hace que te fijes en el peligro, el peligro verdadero, no en el de los juegos y la fantasía: sos responsable del chiquito engominado. Sos el mayor a cargo y los autos casi están en movimiento. Y si bien el riesgo es mínimo porque ya están llegando, el riesgo todavía existe. Y le soltás la mano al chico, para que llegue antes le das un empujoncito cuando casi pisaba al cordón; empujón que es un poco fuerte, más de lo necesario, quizás, porque ves que el nene pierde el equilibrio, apenas, lo justo para rozar con la punta de la zapatilla el borde agrisado del asfalto. Entonces te sorprende lo que pasa. Porque el chico grita. Con terror grita. Y te parece un exceso el gesto, la mueca, la forma en que se le retuerce la expresión, el frío odio con el que te mira igual que se mira a los traidores; y es un segundo nomás, un segundo en el que el chico se queda quieto, petrificado, señalándote, acusándote vaya uno a saber de qué. Y te parece demasiado, pensás que es un atrevimiento y si no llegás a retarlo, si no llegás a decirle que tendría que respetarte, que tendría que respetarte más, después de todo podrías ser el padre, es porque de repente, fulminante, donde había nene, así, pufff, de golpe, ya no hay nada. Desde la punta de la zapatilla hasta el pelo con gomina. Nada. O una nube. Una nube de polvo blanco y liviano, con la forma del chico primero, disipándose lento después, borroneando ante tus ojos esa breve existencia y borroneando, también, a lo largo de la avenida, la sola idea de ya estar listo.