Stazione Milano Centrale

Revista Número 19

Daniel Tevini

Milán es una ciudad expulsiva. Las lluvias torrenciales, las losas de mármol empapadas, dificultaban el paso. La galería Vittorio Emanuele se había convertido en un refugio para turistas de abrigos ensopados. El Hotel dei Cavalieri, parecía no ser la mejor elección para una lluvia continua, a dos o tres cuadras muertas de cualquier contexto. Llovía sobre Italia y mucho. La huelga de trenes amenazaba con dejarnos atrapados en Milán. El café lungo, a la barra, no alcanzaba de consuelo para las suelas húmedas. Acabábamos en galería Vittorio Emanuele a cada rato, parecíamos animales amontonados en una madriguera improvisada. Por una salida lateral de la galería, se llegaba al Teatro alla Scala. Los carteles adosados a la entrada anunciaban “Tosca”. “¿Qué hubiera pensado María Callas de esa lluvia?”, dije, pero nadie me siguió. María Callas había estado en Buenos Aires durante la primera presidencia de Perón, se quejaba del calor y de esa mujer que parecía dominarlo todo. Recordé la tumba en la que reposaba en París, en una galería de mármoles tan helados como los que pisábamos, donde alguien había dejado una rosa artificial que se decoloraba. Nadie recordaba el fin de la Callas, o quizá necesitaban imaginarla entera. Después leí que a los pocos meses de muerta fue cremada; sus cenizas, lanzadas al Egeo. Una tumba sin sentido, vacía, como esas calles que caminábamos al regresar donde no había nadie. Imaginé la voz de la Callas imponiéndose a la tormenta, al ruido del agua cayendo por los resumideros. Visconti también había nacido en Milán. La lluvia me traía de a ráfagas imágenes de Muerte en Venecia, en el lugar equivocado. No era lo que suponía para esta ciudad, esperaba algo más festivo: la elegancia casi cursi de un personaje de Sordi, la gestualidad de mis tíos en la cara de Totò. Mi Italia no era esa, ni siquiera en las pocas mañanas soleadas, mi Italia era una Italia de película. Después de cuatro días invernales con lluvia, estábamos en la estación. Volvíamos al centro del Imperio, anhelábamos una Roma más cálida. La huelga ferroviaria se había dispersado por distintos puntos del país, dejando inmune a Milán. Cargamos las valijas en el coche del tren. Sonreímos. La lluvia es ahora unos hilos de agua que se dibujan del otro lado de las ventanillas.

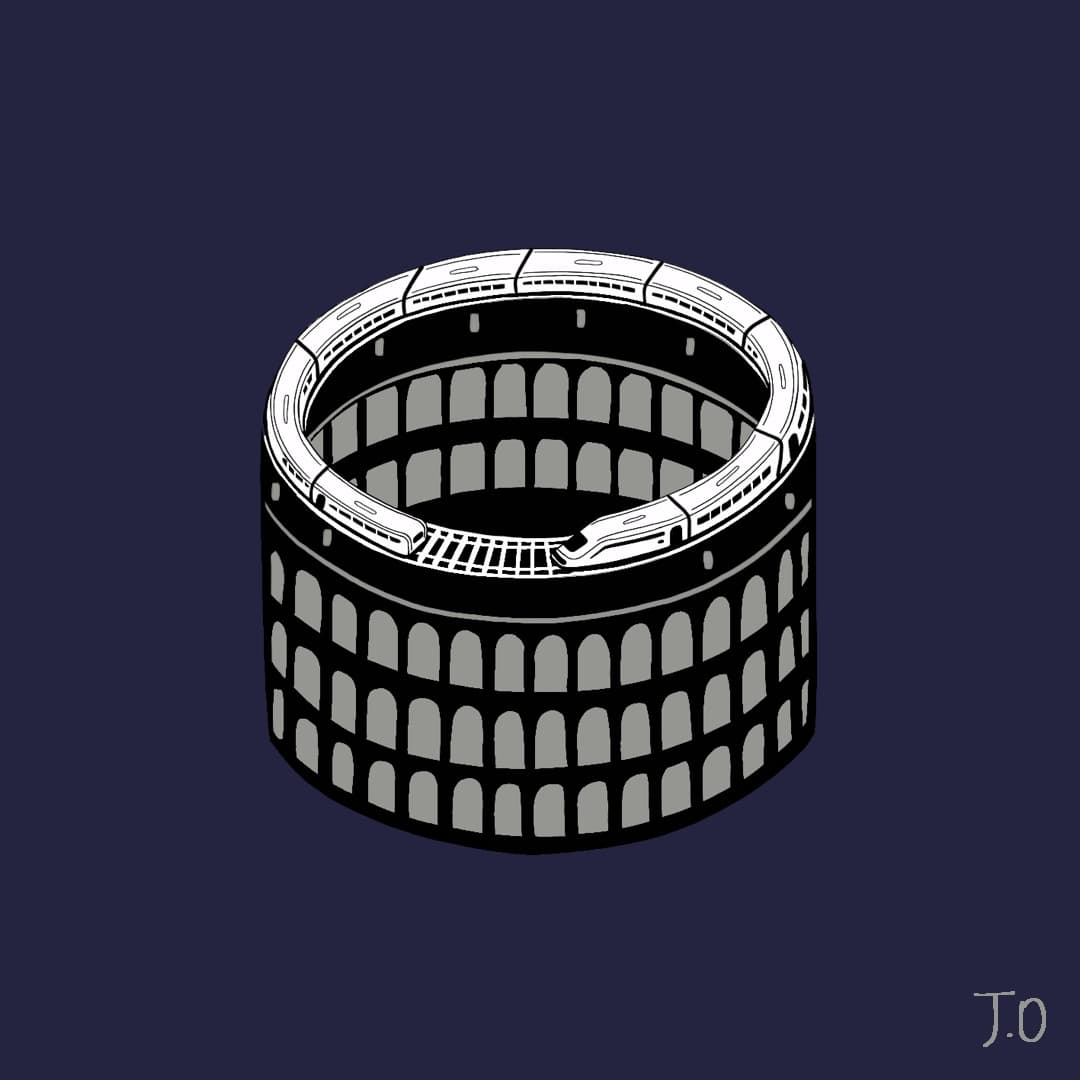

Nos esperan cuatro horas de viaje, me parece mucho para un país cosido entre pequeños feudos. Llegaremos de noche. Una asistente con atributos de azafata reparte periódicos italianos. Los desplegamos sobre la mesa que separa nuestros asientos. Aprendí esa nueva palabra que repiten los titulares: sciopero, huelga. Dejamos el diario a un costado, aburridos. No sabemos cuántas paradas nos esperan hasta llegar a Roma, una obsesión innecesaria nos hace vigilar las valijas, de tanto en tanto. Sobre todo al arribar a las estaciones. Advierto, creo que van a ser muchas. Nos volvemos a relajar, el tren se interna en la lluvia sobre un paisaje del que no vemos casi nada. Apenas los postes que pasan junto a la ventanilla y nuestras caras reflejadas, y la de los otros. Una hora. Ninguna estación todavía. Nos cansamos de hablar, nos dormimos. Una señora mayor viaja con el hijo, debe ser soltero. En un asiento de adelante, hay un tipo con aires deportivos de joven empresario. Vive pegado a la pantalla del teléfono. La azafata recorre el coche y anuncia la apertura del vagón comedor. El empresario huye, le comenta algo al pasar, ella niega con la cabeza amablemente. Él parece desconcertado. La mayoría duerme. Una pareja joven parte rauda también hacia el comedor. La pantalla que anuncia las estaciones no funciona. Miro a través de la ventanilla como si pudiera saber por dónde vamos. Se ven apenas los postes y algo que podría ser campo o restos rurales, lo demás es lluvia. Cada vez que viajo en tren, imagino que las manchas de luces internas reflejadas sobre la ventana son naves espaciales sobrevolando el paisaje. Todavía tengo la ilusión de ver un ovni. Me entretengo reponiendo naves sobre ese paisaje inhóspito y mojado. Me duermo otra vez. Al rato, me despierto, controlo las valijas, siguen en su lugar. No tengo noción de si paramos en algún sitio. No tiene sentido que pregunte. El empresario joven y deportivo volvió a su asiento, pasa ansioso las pantallas en el teléfono. Sospecho que no debe tener muy buena señal. La señora mayor mira fijo hacia la ventanilla, su hijo parece querer consolarla. En el vagón casi a oscuras, una parte del coche duerme, el resto murmura entre sí en una charla a ciegas. No hay nada de esos gestos ampulosos con los que fácilmente nos identificamos. Observo a mis ovnis otra vez. Pasan unas tres horas más, estoy casi seguro de que el tren no se detuvo. Quizá compramos un billete directo a Roma. Intento recordarlo, no lo sé. Podría ir hasta hasta ese rincón donde se acumulan las maletas y buscar el billete, quedó en el bolsillo exterior de una valija, pero no pienso mover el equipaje. Miro por la ventanilla, se ven faroles distribuidos geométricamente sobre el paisaje lúgubre. Por momentos, hay restos de arquitectura industrial, paredones de fábricas, estacionamientos casi vacíos, y después nada, otra vez negrura. Imagino que estamos en las afueras de Roma o de alguna otra ciudad próxima. El empresario joven se fue al extremo del vagón para hablar por teléfono, gesticula demasiado. Es una película muda, sin diálogos auxiliares. El hijo mira a la madre que sigue empacada en la ventanilla y después asoma la cabeza al pasillo, busca a la azafata. Miro a través del vidrio y ya no hay ovnis en el paisaje. Se asoman faroles de alumbrado, otras fábricas y terrenos vacíos. Pienso en los trenes y en la Segunda Guerra Mundial, ¿lo habrán visto todo así? Pasan dos horas más, ya estamos despiertos, intranquilos. El empresario joven no se volvió a sentar. Siguen los paisajes industriales, ninguna ciudad llega a materializarse. Andamos entre suburbios o por bordes poco precisos. Escucho algo de lo que dice el empresario al teléfono: Mi fa paura. Non abbiamo idea di dove stiamo. Por el cuchicheo de los otros y la reticencia de la madre, llego a deducir que debido a la huelga del tren andamos a la deriva, en una periferia tejida entre ciudades que desconozco. No sabía que un tren podía circular así. El tiempo se acumula en nosotros sin un peso específico, de modo arbitrario. Veo otra vez faroles, fábricas, lluvia, escenarios vacíos. El tren no para en ninguna estación, ni disminuye en velocidad. La azafata no ha vuelto a aparecer. El cartel que indicaba las estaciones sigue mudo, anuncia una nada eterna que no termina nunca de suceder. Un chico llora en el vagón vecino. La madre que viaja con el hijo parece congelarse en su postura. Miro la hora en mi reloj, descubro que el segundero va marchando a un tiempo común, al tiempo del resto de los hombres y el de los relojes vulgares que dominan al mundo. Es casi es un alivio. Todavía no hemos llegado a Roma.